In una certa catena di librerie è in corso una promozione prenatalizia che funziona così:

Ora, che vuol dire? Immagino che intendano che per ogni 20 euro di spesa si riceve una splendida cartolina, anche se non è quello che c'è scritto.

E spero che nessuno sia così pignuolo da andare alla cassa a ricordare che anche 0 è un multiplo di 20 e a pretendere una cartolina. (Per la cronaca, il regolamento del concorso è più chiaro su questo punto, ma contiene perle di buon italiano e ineccepibile uso della punteggiatura come «Tutte le cartoline concorso del tipo gratta&vinci, saranno esteriormente identiche ed indistinguibili tra loro e la patina argentata che ricopre l’indicazione della eventuale vincita o non, sarà tale da non consentire la lettura, nemmeno in trasparenza, delle diciture sottostanti».)

Ma la cosa più bella, ovviamente, è l’ennesimo “e/o” messo a casaccio (anche se non si raggiunge l'eccellenza dell’importo “inferiore e/o superiore al dovuto”).

venerdì 13 dicembre 2013

domenica 27 ottobre 2013

domenica 20 ottobre 2013

Networkin'

Un amico mi avverte per sms di avermi mandato un messaggio su WhatsApp in cui mi diceva che una comune conoscenza gli aveva chiesto la mia mail su Facebook. E io ora ve lo racconto sul blog. Nessuno che lo twitti? (Grazie Walter!)

Aggiornamento (23.10): E adesso siamo stati anche tumblrati.

Aggiornamento (23.10): E adesso siamo stati anche tumblrati.

lunedì 2 settembre 2013

YA

|

| Phew! Non è una mondana. |

Se ce la fate, andate a vedere il trailer italiano, da circa 30 secondi dall'inizio, oppure fidatevi della mia parola, che non vi perdete molto. C'è uno scambio di battute tra la bella, una ragazza in apparenza normale, e il bello misterioso e dotato di poteri sovrannaturali.

Ragazza: Perché io ti vedo e gli altri no?

Misterioso: Non sei una mondana.

E le spiega che i “mondani” sono tipo una mezza specie dei babbani di Harry Potter.

Ma la domanda è: Chi ha curato i dialoghi veramente non sa che cosa significa “mondana” in italiano o dà per scontato che non lo sappiano gli spettatori (probabile, in realtà)?

martedì 27 agosto 2013

Uomini e no

Non mi capacito del fatto che, in nome di condivisibili campagne di uguaglianza dei diritti dei vari sessi, si prendano cantonate immani in campo linguistico. Spesso si parla dell'uso della parola “uomo” in termini insensati, supponendo che il suo vero significato sia “maschio”, come quando si chiede di dire “caccia all'individuo” anziché “caccia all'uomo” o «invece di “L'uomo della preistoria...” si dica “L'uomo e la donna della preistoria...”» (qui).

Da che esiste la lingua italiana, la parola “uomo”, e prima di essa “homo” in latino, significa “essere umano”, “individuo”, “persona”. Quando per esempio Dante vuole parlare specificamente di esseri umani piccoli, femmine e maschi, parla «d'infanti, di femmine e di viri», non “e di uomini”, mentre nella stragrande maggioranza dei casi usa “uomo” (o “omo”) nel «valore più comune e generico di “animale ragionevole e parlante”» (Enciclopedia Dantesca, corsivo mio).

Quindi non è che usando “uomo” per parlare di esseri umani di entrambi i sessi si cerchi di maschilizzare le donne, di imporre uno standard maschile a tutti. Al contrario: nel corso della storia dell'italiano moderno c'è stata una deriva verso un uso specificamente maschile della parola “uomo”, e la cosa interessante, semmai, potrebbe consistere nel riappropriare la parola “uomo” al suo uso universale originario.

Sospetto che c'entri un obliquo influsso di analoghe battaglie anglofone (su cui, pure, si può discutere), in cui in effetti man ha un significato un po' più specificamente maschile e più netta è la contrapposizione con la woman, che è etimologicamente la wīfmann, la “moglie dell'uomo” (e allora lì la vera lotta al sessismo imporrebbe di non usare più “woman” per dire “donna”...).

Da che esiste la lingua italiana, la parola “uomo”, e prima di essa “homo” in latino, significa “essere umano”, “individuo”, “persona”. Quando per esempio Dante vuole parlare specificamente di esseri umani piccoli, femmine e maschi, parla «d'infanti, di femmine e di viri», non “e di uomini”, mentre nella stragrande maggioranza dei casi usa “uomo” (o “omo”) nel «valore più comune e generico di “animale ragionevole e parlante”» (Enciclopedia Dantesca, corsivo mio).

Quindi non è che usando “uomo” per parlare di esseri umani di entrambi i sessi si cerchi di maschilizzare le donne, di imporre uno standard maschile a tutti. Al contrario: nel corso della storia dell'italiano moderno c'è stata una deriva verso un uso specificamente maschile della parola “uomo”, e la cosa interessante, semmai, potrebbe consistere nel riappropriare la parola “uomo” al suo uso universale originario.

Sospetto che c'entri un obliquo influsso di analoghe battaglie anglofone (su cui, pure, si può discutere), in cui in effetti man ha un significato un po' più specificamente maschile e più netta è la contrapposizione con la woman, che è etimologicamente la wīfmann, la “moglie dell'uomo” (e allora lì la vera lotta al sessismo imporrebbe di non usare più “woman” per dire “donna”...).

Etichette:

antilingua,

Dante,

lingue,

sessismo,

uomo

martedì 18 giugno 2013

Benvenuti a Chernobyl

Come suggerisce il sottotitolo, è un diario di viaggio molto personale a Černobyl’, in una miniera canadese di sabbie bituminose, nella “città più inquinata del mondo” (ma in realtà no) in Cina, nella chiazza di immondizia del Pacifico e in altri ameni luoghi del genere, in cui l'orrore per la devastazione ambientale e umana convive in Blackwell con una sorta di fascino per il fatto stesso che sia possibile modificare l'ambiente su scala così ampia. Un esempio per tutti: dove vengono lavorate le sabbie bituminose per trarne – in modo a sua volta molto inquinante – qualcosa di utilizzabile a mo' di petrolio,

... c’era l’area di stoccaggio dello zolfo, anche se chiamarlo «area di stoccaggio dello zolfo» è come chiamare le piramidi «area di stoccaggio della pietra».

Un sottoprodotto del processo industriale della Syncrude è una quantità monumentale di zolfo, di cui non si sa che fare né a chi venderlo. Così viene messo da parte, in grosse lastre gialle, un livello ingombrante sull’altro, fino a erigere, attualmente, un trio di enormi ziggurat tronche alte quindici o venti metri e larghe qualcosa come quattrocento metri. Come tutto quello che c’è qui in giro, sono probabilmente tra le strutture artificiali più grandi della storia umana, ma non ne avevo mai sentito parlare. Una piramide di zolfo non fa notizia, mi sa. ...

Un giorno, però, la Syncrude o i suoi successori vedranno in questi oggetti enormi – giganteschi, monumentali, immani, apocalittici – l’opportunità che veramente rappresentano. I turisti del futuro saliranno fino in cima ai loro gradoni, soggiorneranno in alberghi di zolfo scavati al loro interno, sorseggeranno cocktail gialli e assisteranno agli incontri di tennis del Syncrude Open, in cui si useranno palle azzurre perché siano visibili sui campi gialli. Migliaia di anni dopo, gli esploratori che si apriranno la strada tra le giungle della Cameximeriga del Nord ci si imbatteranno e saranno abbagliati dalla semplicità dell’architettura dei nostri templi, al contempo rozzi e grandiosi, e faranno congetture sui motivi che ci spinsero a adorare lo zolfo al di sopra di ogni altro elemento e si renderanno conto che i faraoni erano dei mentecatti.E così via. Potete leggere qualche altro estratto sul Post (con menzione del nome del traduttore) e su Internazionale (senza).

(Per i più attenti e pignuoli: com'è, anche alla luce del recente guest post di Paolo Gangemi, che nel titolo e anche nel testo, abbondano le menzioni di “Chernobyl” all'inglese, anziché di un più corretto “Černobyl’”? Scelta dell'editore. Ma quasi tutti gli altri nomi russi e ucraini sono traslitterati come norma internazionale comanda.)

lunedì 3 giugno 2013

Un mondo di errori

Paolo Gangemi, matematico, giornalista scientifico, accademico de’ Pignuoli e amico, nonché curatore del blog Casi paologici dedicato ai paradossi e autore tra l'altro di Insalate di matematica 2 e del Piccolo libro delle curiosità sul mondo

e del Piccolo libro delle curiosità sul mondo , ha gentilmente accolto il mio invito a scrivere un guest post su quelle che erano cominciate come considerazioni in privato.

, ha gentilmente accolto il mio invito a scrivere un guest post su quelle che erano cominciate come considerazioni in privato.

La geografia, quanto e più della matematica, è quella cosa che in Italia molti (e nella mia esperienza soprattutto molte, non so perché) si piccano di non conoscere, quasi con una punta di orgoglio.

Lo si vede distintamente nell’opera di giornalisti e traduttori, due professioni per esercitare le quali c’è chi pensa che non serva la cultura (tanto meno quella geografica). L’accostamento non è casuale: molti giornalisti, soprattutto in ambito scientifico, si limitano a tradurre alla meno peggio gli articoli dall’inglese, anziché scriverli.

Ed è qui che viene il bello (si fa per dire).

L’errore più classico è l’uso della translitterazione inglese anziché quella italiana o (quando c’è) quella standard: Azerbaijan, Yalta, Yugoslavia, Kamchatka, eccetera. Interessante il caso di Černobyl’: nella translitterazione standard si scrive Čornobyl in base alla grafia ucraina e Černobyl’ in base a quella russa (più diffusa, perché era la lingua usata internazionalmente dall’Unione Sovietica all’epoca del tristemente famoso incidente nucleare). In alternativa, in Italia potrebbe essere accettabile scrivere Cernobyl, ma di solito si usa la versione inglese Chernobyl: perché non adottare allora quella francese Tchernobyl o quella tedesca Tschernobyl (usate coerentemente nei rispettivi Paesi)?

Altrettanto diffusa è l’ignoranza dei corrispettivi italiani di toponimi anglofoni: Burma, isole Fiji, Rwanda, isole Solomon. Il più brutto, per il mio gusto personale, viene invece dal francese: Djibouti.

C’è poi un caso più pignuolo: l’Artico. Non si legge mai Artide (e anche Antartide sta cedendo ad Antartico). Ora, l’Artico è un mare (o un oceano) e quindi è corretto chiamarlo con l’aggettivo sostantivato (come il Pacifico, il Mediterraneo, ecc). Solo che spesso si dice Artico per intendere la Groenlandia o altre terre ben emerse.

E forse è un calco dall’inglese l’uso sempre più frequente dell’espressione “il Sudcorea”: una tendenza ormai entrata nell’italiano in casi come Sudafrica o Nordamerica. A proposito di Nordamerica: un classico errore di chi traduce dallo spagnolo è scrivere sbadatamente “nordamericano”, senza pensare che “norteamericano” è usato allo stesso modo del nostro “americano” per intendere “statunitense”.

Una variante è lasciare nella lingua originale i toponimi che hanno una traduzione in italiano ma non in inglese: Mainz, Szeged, Sulawesi, eccetera. Conosco persone che sono tornate dalla pittoresca città di Regensburg senza sapere di essere stati a Ratisbona.

Un caso particolare è Dubrovnik: l’italiano “Ragusa” sta sparendo dall’uso comune sia per l’ignoranza delle guide (e quindi dei turisti) sia per il possibile equivoco con l’omonima città siciliana. Visto che la lingua si modifica secondo la parlata, dire “Dubrovnik” mi sembra ormai quasi accettabile (lo sarebbe ancora di più – a essere pignuoli – se lo si pronunciasse alla croata, cioè con l’accento sulla “u”).

È invece del tutto ingiustificabile usare il termine inglese quando è diverso sia dalla versione locale sia da quella italiana. Un caso tipico è Guatemala City, particolarmente irritante per un ispanofono.

Anche qui non sono solo i turisti a sbagliare: un importante documento ufficiale di una grandissima azienda italiana con interessi in molti Paesi del mondo, parlando del Parco Nazionale degli Alti Tatra, in Slovacchia, lo chiama “Parco nazionale High Tatras”.

Spesso poi l’errore riguarda l’uso delle preposizioni e degli articoli: capita quando i giornalisti/traduttori non si chiedono se il toponimo si riferisce a una città, a uno Stato o ad altre cose ancora. Capita di leggere “è andato a Pernambuco”, “vive a Kerala” e simili.

La confusione aumenta quando Stato e città hanno lo stesso nome (New York, Rio de Janeiro, eccetera). E fare chiarezza su questo punto non sempre serve: il Venerdì di Repubblica parlava recentemente di un film girato “a New York Upstate”. Chissà se il giornalista si è chiesto cosa volesse dire.

La geografia, quanto e più della matematica, è quella cosa che in Italia molti (e nella mia esperienza soprattutto molte, non so perché) si piccano di non conoscere, quasi con una punta di orgoglio.

Lo si vede distintamente nell’opera di giornalisti e traduttori, due professioni per esercitare le quali c’è chi pensa che non serva la cultura (tanto meno quella geografica). L’accostamento non è casuale: molti giornalisti, soprattutto in ambito scientifico, si limitano a tradurre alla meno peggio gli articoli dall’inglese, anziché scriverli.

Ed è qui che viene il bello (si fa per dire).

L’errore più classico è l’uso della translitterazione inglese anziché quella italiana o (quando c’è) quella standard: Azerbaijan, Yalta, Yugoslavia, Kamchatka, eccetera. Interessante il caso di Černobyl’: nella translitterazione standard si scrive Čornobyl in base alla grafia ucraina e Černobyl’ in base a quella russa (più diffusa, perché era la lingua usata internazionalmente dall’Unione Sovietica all’epoca del tristemente famoso incidente nucleare). In alternativa, in Italia potrebbe essere accettabile scrivere Cernobyl, ma di solito si usa la versione inglese Chernobyl: perché non adottare allora quella francese Tchernobyl o quella tedesca Tschernobyl (usate coerentemente nei rispettivi Paesi)?

Altrettanto diffusa è l’ignoranza dei corrispettivi italiani di toponimi anglofoni: Burma, isole Fiji, Rwanda, isole Solomon. Il più brutto, per il mio gusto personale, viene invece dal francese: Djibouti.

C’è poi un caso più pignuolo: l’Artico. Non si legge mai Artide (e anche Antartide sta cedendo ad Antartico). Ora, l’Artico è un mare (o un oceano) e quindi è corretto chiamarlo con l’aggettivo sostantivato (come il Pacifico, il Mediterraneo, ecc). Solo che spesso si dice Artico per intendere la Groenlandia o altre terre ben emerse.

E forse è un calco dall’inglese l’uso sempre più frequente dell’espressione “il Sudcorea”: una tendenza ormai entrata nell’italiano in casi come Sudafrica o Nordamerica. A proposito di Nordamerica: un classico errore di chi traduce dallo spagnolo è scrivere sbadatamente “nordamericano”, senza pensare che “norteamericano” è usato allo stesso modo del nostro “americano” per intendere “statunitense”.

Una variante è lasciare nella lingua originale i toponimi che hanno una traduzione in italiano ma non in inglese: Mainz, Szeged, Sulawesi, eccetera. Conosco persone che sono tornate dalla pittoresca città di Regensburg senza sapere di essere stati a Ratisbona.

Un caso particolare è Dubrovnik: l’italiano “Ragusa” sta sparendo dall’uso comune sia per l’ignoranza delle guide (e quindi dei turisti) sia per il possibile equivoco con l’omonima città siciliana. Visto che la lingua si modifica secondo la parlata, dire “Dubrovnik” mi sembra ormai quasi accettabile (lo sarebbe ancora di più – a essere pignuoli – se lo si pronunciasse alla croata, cioè con l’accento sulla “u”).

È invece del tutto ingiustificabile usare il termine inglese quando è diverso sia dalla versione locale sia da quella italiana. Un caso tipico è Guatemala City, particolarmente irritante per un ispanofono.

Anche qui non sono solo i turisti a sbagliare: un importante documento ufficiale di una grandissima azienda italiana con interessi in molti Paesi del mondo, parlando del Parco Nazionale degli Alti Tatra, in Slovacchia, lo chiama “Parco nazionale High Tatras”.

Spesso poi l’errore riguarda l’uso delle preposizioni e degli articoli: capita quando i giornalisti/traduttori non si chiedono se il toponimo si riferisce a una città, a uno Stato o ad altre cose ancora. Capita di leggere “è andato a Pernambuco”, “vive a Kerala” e simili.

La confusione aumenta quando Stato e città hanno lo stesso nome (New York, Rio de Janeiro, eccetera). E fare chiarezza su questo punto non sempre serve: il Venerdì di Repubblica parlava recentemente di un film girato “a New York Upstate”. Chissà se il giornalista si è chiesto cosa volesse dire.

Etichette:

erori,

Gangemi,

geografia,

guest post,

traduzioni

domenica 21 aprile 2013

La petizione di principio per tutti

Nel mio ultimo post accusavo Calasso di lardellare una sua argomentazione di petizioni di principio. Una cortese commentatrice chiede cortesemente lumi sulle p. di p.

Semplificando fin quasi a barare, una pdp è un “dare per scontato”, affermare qualcosa senza giustificarlo o dimostrarlo. E Calasso lo fa abbondantemente, ma lo fanno, e facciamo, tutti.

Un po' più precisamente, si ha una pdp quando si basa un ragionamento su una premessa che sia non meno indimostrata e discutibile della conclusione e che venga assunta senza che l'interlocutore l'abbia accettata. E qui siamo in pieno territorio calassiano. Riporto qui per comodità il periodo che citavo:

Infine, nella logica classica, la pdp è una fallacia in cui, per dimostrare qualcosa, lo si assume come se fosse già dimostrato (senza farsi sgamare, si spera). Essenzialmente, si prende come premessa una riformulazione della conclusione. Per esempio, “è inammissibile che persone dello stesso sesso si sposino, perché il matrimonio è un'unione tra un uomo e una donna”.

Per fare i poliglotti, “petizione di principio” è un calco del latino petitio principii, che rende il greco αἰτεῖσϑαι τὸ ἐν ἀρχῇ (“chiedere ciò che è all'inizio”). L'inglese usa la locuzione begging the question, che è però a volte usata in modo improprio nel senso di “sollevare una questione” o di “evitare una domanda”.

Un'ultima considerazione: sia in una petizione di principio che in un postulato si sta “chiedendo” all'interlocutore immaginario di accettare qualcosa, ma mentre nel primo caso lo si fa surrettiziamente, nel secondo la richiesta è palese (“bear with me, se accetti questi postulati ti dimostro delle cose meravigliose”).

Semplificando fin quasi a barare, una pdp è un “dare per scontato”, affermare qualcosa senza giustificarlo o dimostrarlo. E Calasso lo fa abbondantemente, ma lo fanno, e facciamo, tutti.

Un po' più precisamente, si ha una pdp quando si basa un ragionamento su una premessa che sia non meno indimostrata e discutibile della conclusione e che venga assunta senza che l'interlocutore l'abbia accettata. E qui siamo in pieno territorio calassiano. Riporto qui per comodità il periodo che citavo:

Se ovunque, nelle foreste brasiliane come nel deserto del Kalahari, nella Cina arcaica come nella Grecia omerica, in Mesopotamia e in Egitto come nell'India vedica, la prima forma in cui si è manifestato il linguaggio è stata quella del racconto - e ogni volta di un racconto che parlava di esseri non del tutto umani -, questo presuppone che nessun altro uso della parola apparisse più efficace per stabilire un contatto con entità che ci avvolgono e ci sopravanzano. (Roberto Calasso, L'impronta dell'editore, Adelphi, 2013, pag. 73)La frase è in forma di periodo ipotetico, e l'articolata protasi non è molto più facile da accettare, ovvia o assodata dell'apodosi. La premessa è tutt'altro che pacifica, il nesso logico tra la premessa e la conclusione non è pacifico, il fatto che la conclusione sia presentata come qualcosa che la premessa fa “presupporre” rasenta l'enigmatico, e poi ci sono tutte quelle premesse implicite, date ancor più per scontate, sull'esistenza stessa di “entità che ci avvolgono e ci sopravanzano”.

Infine, nella logica classica, la pdp è una fallacia in cui, per dimostrare qualcosa, lo si assume come se fosse già dimostrato (senza farsi sgamare, si spera). Essenzialmente, si prende come premessa una riformulazione della conclusione. Per esempio, “è inammissibile che persone dello stesso sesso si sposino, perché il matrimonio è un'unione tra un uomo e una donna”.

Per fare i poliglotti, “petizione di principio” è un calco del latino petitio principii, che rende il greco αἰτεῖσϑαι τὸ ἐν ἀρχῇ (“chiedere ciò che è all'inizio”). L'inglese usa la locuzione begging the question, che è però a volte usata in modo improprio nel senso di “sollevare una questione” o di “evitare una domanda”.

Un'ultima considerazione: sia in una petizione di principio che in un postulato si sta “chiedendo” all'interlocutore immaginario di accettare qualcosa, ma mentre nel primo caso lo si fa surrettiziamente, nel secondo la richiesta è palese (“bear with me, se accetti questi postulati ti dimostro delle cose meravigliose”).

sabato 20 aprile 2013

Sostiene Calasso

Sostiene Roberto Calasso:

Se ovunque, nelle foreste brasiliane come nel deserto del Kalahari, nella Cina arcaica come nella Grecia omerica, in Mesopotamia e in Egitto come nell'India vedica, la prima forma in cui si è manifestato il linguaggio è stata quella del racconto - e ogni volta di un racconto che parlava di esseri non del tutto umani -, questo presuppone che nessun altro uso della parola apparisse più efficace per stabilire un contatto con entità che ci avvolgono e ci sopravanzano. (Roberto Calasso, L'impronta dell'editore, Adelphi, 2013, pag. 73)

Quante petizioni di principio, esplicite o implicite ci trovate? Io almeno quattro, e non sto contando separatamente Brasile, Kalahari, Cina etc.

Se ovunque, nelle foreste brasiliane come nel deserto del Kalahari, nella Cina arcaica come nella Grecia omerica, in Mesopotamia e in Egitto come nell'India vedica, la prima forma in cui si è manifestato il linguaggio è stata quella del racconto - e ogni volta di un racconto che parlava di esseri non del tutto umani -, questo presuppone che nessun altro uso della parola apparisse più efficace per stabilire un contatto con entità che ci avvolgono e ci sopravanzano. (Roberto Calasso, L'impronta dell'editore, Adelphi, 2013, pag. 73)

Quante petizioni di principio, esplicite o implicite ci trovate? Io almeno quattro, e non sto contando separatamente Brasile, Kalahari, Cina etc.

sabato 6 aprile 2013

Belgi, forse?

Tutti i refusi sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri, se compaiono in una scritta di poche parole e che dovrebbe dare fiducia a un potenziale cliente...

(In realtà lo scopo principale di questo “post” un po' insulso è di collaudare le meraviglie della possibilità di bloggare dal telefonino.)

(In realtà lo scopo principale di questo “post” un po' insulso è di collaudare le meraviglie della possibilità di bloggare dal telefonino.)

[Aggiunto dal computer: Per cominciare, la app di Blogger dal telefonino non dà nessun controllo sul carattere in cui comparirà il testo, né su nessun aspetto vagamente tipografico, come la giustificazione etc., né sulla dimensione e neppure le posizione delle immagini rispetto al testo (vanno da sole in fondo).

In particolare, l'immagine potrebbe essere centrata in un modo che nasconde la frase di cui parlo: basta cliccarla per vederla completa e ingrandita.]

martedì 12 marzo 2013

La Repubblica e le traduttrici invisibili

Segnalo al volo a quelli dei miei 2,5 lettori che non sono traduttori o a cui comunque fosse sfuggito:

Una lettera aperta a Sheryl Sandberg (Caso: La Repubblica e Le Traduttrici Invisibili) | No Peanuts! for Translators

In breve: dopo l'ennesimo caso in cui un giornale omette di menzionare chi ha tradotto un libro importante - Facciamoci avanti: le donne, il lavoro e la voglia di riuscire di Sheryl Sandberg - a cui dedica ampio spazio (ma fosse anche un libro dozzinale a cui dedica un trafiletto), forse si muove qualcosa. Tanto per aggiungere all'ironia involontaria della storia, era un libro sulle donne che lavorano, scritto da una donna, promosso nei dintorni dell'8 marzo, e tradotto da due donne.

La Repubblica non lo sa, ma le traduttrici sono Sara Crimi e Laura Tasso.

Una lettera aperta a Sheryl Sandberg (Caso: La Repubblica e Le Traduttrici Invisibili) | No Peanuts! for Translators

In breve: dopo l'ennesimo caso in cui un giornale omette di menzionare chi ha tradotto un libro importante - Facciamoci avanti: le donne, il lavoro e la voglia di riuscire di Sheryl Sandberg - a cui dedica ampio spazio (ma fosse anche un libro dozzinale a cui dedica un trafiletto), forse si muove qualcosa. Tanto per aggiungere all'ironia involontaria della storia, era un libro sulle donne che lavorano, scritto da una donna, promosso nei dintorni dell'8 marzo, e tradotto da due donne.

La Repubblica non lo sa, ma le traduttrici sono Sara Crimi e Laura Tasso.

sabato 2 febbraio 2013

Un apocrifo di Lem

Nei giorni scorsi mi è capitato di fare una piccola scoperta bibliografica.

Sono necessari due antefatti, anche se più d'uno dei miei 2,5 lettori non ne avranno bisogno.

Antefatto 1. Per introdurre alcuni concetti sull'infinito, si menziona spesso l'albergo di Hilbert, un hotel che ha infinite camere numerate progressivamente: 1, 2, 3...

Uno degli aspetti mirabili di questa struttura ricettiva è che, anche quando è completamente piena, c'è modo di accogliere ancora qualche ospite, pur senza costringere nessuno a condividere la camera con un estraneo. Poniamo che arrivi un nuovo viaggiatore imprevisto. Basterà chiedere cortesemente (il posto di direttore dell'albergo di Hilbert è riservato a persone più che diplomatiche) all'occupante della camera 1 di trasferirsi nella camera 2, a chi occupava la 2 di spostarsi nella 3 e così via. A questo punto tutti hanno una camera ed è rimasta vuota la 1. Basta rifare il letto, ed eccola pronta per l'ospite inatteso.

Con una variante dello stesso trucco si possono accogliere dieci, cento, mille nuovi avventori... e persino infiniti. In quest'ultimo caso, un modo consiste nello spostare l'ospite della 1 nella 2, quello della 2 nella 4, quello della 3 nella 6 e così via, trasferendo ognuno nella camera con numero doppio rispetto a quella originaria. In questo modo alla fine rimangono vuote infinite camere, tutte quelle con un numero dispari.

Il tutto serve per illustrare alcuni dei paradossi legati al concetto di infinito, a far vedere che un insieme infinito può contenerne propriamente un altro (così come l'insieme dei numeri naturali ne contiene propriamente quello dei numeri pari), ma al contempo averne lo stesso “numero” di elementi.

Antefatto 2. Lo scrittore polacco Stanisław Lem è autore di vari racconti e romanzi in cui compare come personaggio o semplice narratore il cosmonauta Ijon Tichy. Più d'uno dei racconti si riferiscono a uno specifico viaggio di Tichy (per esempio le Memorie di un viaggiatore spaziale comprendono il “Settimo viaggio”, “Ottavo viaggio”, “Undicesimo viaggio”...), ognuno dei quali ricco di incontri fantasiosi.

Basta con gli antefatti. In vari libri divulgativi di matematica in lingua inglese, raccontando l'apologo dell'albergo di Hilbert, si cita l'uso letterario che ne ha fatto Lem in un suo racconto di cui viene dato come titolo inglese “The extraordinary hotel or the thousand and first journey of Ion the Quiet”.

Ora “Ion” potrebbe essere un semplice refuso (presumibilmente occorso in occasione della prima pubblicazione inglese, perché tutti lo citano così) e “Quiet” è il significato della parola polacca “Cichy”, che è un quasi omofono del cognome del nostro viaggiatore.

Il vero problema è che questo racconto non compare in nessuna bibliografia di Lem. Me ne sono accorto perché lo menziona un libro (statunitense) che ho tradotto e mi sono intestardito a trovare il titolo originale del racconto e un'eventuale traduzione italiana (in un libro in italiano che cita un testo polacco non ha molto senso dare il titolo inglese).

A farla breve, una piccola indagine mi ha portato a sbrogliare la matassa.

Il racconto non è di Lem. È di un matematico e divulgatore russo, Naum Vilenkin (1920-1991), che lo scrisse in esplicito omaggio a Lem e inserì in un proprio libro divulgativo sulla teoria degli insiemi (che, per chi sa il russo, è disponibile qui).

Il racconto non è di Lem. È di un matematico e divulgatore russo, Naum Vilenkin (1920-1991), che lo scrisse in esplicito omaggio a Lem e inserì in un proprio libro divulgativo sulla teoria degli insiemi (che, per chi sa il russo, è disponibile qui).

Il racconto è introdotto con le parole “Но такие гостиницы могут встретиться разве что в рассказах нашего старого знакомого, межзвездного путешественника Йона Тихого. Итак, предоставим ему слово”, cioè “Ad ogni modo, alberghi di tal fatta si ritrovano solo nei racconti di una nostra vecchia conoscenza, il viaggiatore interstellare Ijon Tichij. Pertanto, a lui la parola”.

Esiste una traduzione inglese del libro di Vilenkin, intitolata Stories about Sets, pubblicata dalla Academic Press nel 1968 e tradotta da “Scripta Technica”. (S.T. era presumibilmente un'agenzia di traduzioni: la rete non ne sa molto. Per esempio, in un forum qualcuno chiede, e non trova, lumi su questa società che “did a lot of translation in many fields across many languages of scholarship and science in the sixties and seventies, and apparently into the nineties”.)

Nella traduzione inglese il passo che introduce il racconto diventa “Such hotels can be found in the stories about the interstellar traveler Ion the Quiet, the famous hero of ‘The Interstellar Milkman, Ion the Quiet,’ written by the Polish fantasist Stanislaw Lem. Let's hear what he has to say”. Qui, per il nostro Tichy, oltre alle modifiche al nome che abbiamo già notato e che sono ulteriormente spiegate dal suo transito attraverso il russo (dove “tichij” significa appunto “silenzioso, tranquillo”), gli è apparso il misterioso attributo di “lattaio”. Può entrarci il fatto che in un passo successivo dell'originale russo (che non compare nella traduzione) si parla di un “Club dei Viaggiatori Intergalattici” e ci sarebbe stata una confusione con l'etimo di “galassia”?

La versione inglese non è fedelissima: salta accorpa lima, e in particolare espunge una sezione “Планета мифов” (“Il pianeta dei miti”) in cui - nell'originale - compariva una nota chiarificatrice: “I viaggi di Jon Tichij sono descritti dal famoso scrittore di fantascienza polacco Stanislaw Lem in I diari stellari di Ion Tichij. L'autore dei Racconti sugli insiemi si augura che S. Lem gli perdoni il goffo tentativo di imitazione e che i lettori non rimproverino a S. Lem la scarsa qualità letteraria dell'esposizione dell'Autore”. Diari stellari è la traduzione letterale di Dzienniki gwiazdowe, il titolo originale delle Memorie di un viaggiatore spaziale.

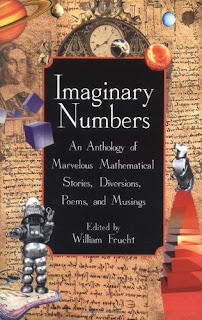

Il libro da cui il racconto sullo “extraordinary hotel” viene in genere citato in ambito anglofono non è però questo di Vilenkin, ma un'antologia apparsa successivamente, Imaginary Numbers, curata da William Frucht (J. Wiley, 1999). Riunisce testi o estratti di Carroll, Calvino, Rucker, Smullyan, Hofstadter e vari altri autori a cavallo tra matematica e letteratura, tra cui numerosi autori di fantascienza (Dick, Gibson, Leiber, Haldeman, Willis, Zamjatin, Ballard, oltre a un vero Lem), qualche poeta (Marvell, Szymborska) e anche il nostro Landolfi.

Il problema è che evidentemente il curatore deve aver frainteso quell'introduzione: l'aggiunta della menzione esplicita di Lem, seguita immediatamente da “Let's hear what he has to say” gli hanno fatto ritenere che il racconto che seguiva fosse di Lem. E quindi nell'antologia (fino alla pagina degli “Acknowledgments”) il racconto risulta di Lem, e come tale viene riportato da tutti quello che lo hanno citato in seguito.

Quindi alla fine è successo proprio quello che paventava Vilenkin quasi come vezzo, che cioè i meriti o demeriti del suo apocrifo su Tichy siano stati rimproverati (o forse lodati) a Lem.

(Per avermi aiutato a far luce sulla questione ringrazio i frequentatori di Science Fiction & Fantasy Stack Exchange, vari altri viandanti più o meno anonimi della rete e soprattutto l'impagabile amico Leonardo M. Pignataro, slavista e molto altro.)

Etichette:

equivoci,

fantascienza,

Lem,

libri,

matematica,

traduzioni,

Vilenkin

lunedì 14 gennaio 2013

Noodless to say...

Sì, mi sembrava che si meritasse di inaugurare una nuova etichetta “Che lingua è?” (in cui comunque non resterà solo). Click to embiggen (o to vederla tutta, a seconda delle dimensioni di finestre e schermi), come dicono quelli che se ne intendono, e ne vale la pena. Non vedrete più allo stesso modo i calamary, il roast sardinas cheese, e soprattutto gli spaghetti with claims e il più misterioso finché non scatta l'intuizione, l'erudite (pinzimonio).

Iscriviti a:

Commenti (Atom)