lunedì 29 novembre 2010

La debolezza della crittografia

martedì 23 novembre 2010

La SIAE e le frutterie

Esercizi che non fotocopiano i testi.

Come dovranno comportarsi gli esercizi commerciali che non svolgono attività di fotocopiatura dei testi?

Non dovranno compiere alcuna formalità. La loro attività potrà comunque essere sottoposta alle verifiche e ai controlli previsti dalla Legge.

venerdì 5 novembre 2010

lunedì 1 novembre 2010

Roma capitale del Photoshop

sabato 30 ottobre 2010

Pascal e la sua scommessa

La scommessa di Pascal

Daniele A. Gewurz

Pascal è uno dei grandi pensatori dell'epoca moderna. In ambito scientifico gli dobbiamo contribuiti fondamentali in fisica, soprattutto sulla dinamica dei fluidi, e in matematica, tra l'altro sul calcolo delle probabilità, di cui fu uno degli iniziatori, insieme a Fermat. Lo spunto venne dal gioco d'azzardo: un amico giocatore lo aveva interpellato sul modo migliore di ripartire la posta in un certo gioco se la partita veniva sospesa prima della fine.

Questi interessi di Pascal si ritrovano anche nella sua trattazione di temi filosofici e religiosi, tra cui la celebre argomentazione sulla fede come scommessa. Ne parla nel capitolo 233 dei suoi Pensieri (in alcune edizioni tra cui quella classica curata da Brunschvicg; corrisponde al cap. 164 dell'edizione italiana curata da Serini, da cui qui si cita). Il capitolo si intitola, o almeno inizia con, “Infinito, nulla”: e in effetti proprio su un confronto tra una possibile ricompensa infinita e una nulla si basa la scommessa pascaliana.

Scommettiamo

Dopo alcune considerazioni in cui si mescolano la morale e l'infinito in astratto, arriva la celebre argomentazione basata sul calcolo delle probabilità.

“Diciamo: «Dio esiste o no?» Ma da quale parte inclineremo? La ragione qui non può determinare nulla: c'è di mezzo un caos infinito. All'estremità di quella distanza infinita si gioca un giuoco in cui uscirà testa o croce. Su quale delle due punterete? Secondo ragione, non potete puntare né sull'una né sull'altra; e nemmeno escludere nessuna delle due.”

Pascal esordisce quindi dichiarando che la ragione non può trarre conclusioni sull'esistenza di dio, e qui si affaccia una prima incongruenza nella sua argomentazione. Nel seguito di fatto si rivolge alla razionalità del lettore, se non per trarre conclusioni sull'esistenza di un dio, per proporgli quelli che secondo lui sono validi motivi oggettivi per credere, o almeno agire come un credente, anche se non si sente la fede. E si tratta di motivi che si basano interamente sulla logica e sul calcolo delle probabilità.

Ricordiamo al volo un concetto del calcolo delle probabilità, centrale per questo tipo di ragionamento: quello di valore atteso (o speranza). Quando si ha una situazione che può avere vari possibili esiti, come le diverse quantità di denaro vinte o perse in un gioco d'azzardo, il valore atteso dell'esito è una media di tutti questi possibili esiti, ponderata in base alle probabilità dei diversi esiti. Supponiamo di partecipare a un gioco in cui dobbiamo lanciare una moneta, vincendo 10 euro se otteniamo testa e perdendone 2 se otteniamo croce. Allora, assumendo che la moneta dia testa il 50% delle volte e quindi che la probabilità di ottenere testa sia 0,5 (e altrettanto quella di ottenere croce), il valore atteso della vincita sarà (0,5 × 10) + (0,5 × (-2)), cioè 4. Quindi se la partecipazione a questo gioco costa una cifra maggiore di 4 euro il gioco sarà iniquo.

Conviene credere?

I dettagli del ragionamento di Pascal non sono chiarissimi, perché a tratti il suo stile è piuttosto oscuro ma, semplificando, la sua tesi è che la fede in dio può essere scelta consciamente, come in un gioco d'azzardo. Il valore atteso della vincita è infinito, mentre il costo per partecipare è finito: quindi conviene partecipare.

Dice Pascal: “Siccome c'è eguale probabilità di vincita e di perdita, se aveste da guadagnare solamente due vite contro una, vi converrebbe già scommettere”. Quasi nessuno, però, sarebbe d'accordo nell'assegnare la stessa identica probabilità all'esistenza di quel particolare dio che ha in mente Pascal e alla sua inesistenza. E non vale il discorso in base al quale, in assenza completa di informazioni, tutti gli esiti sono ugualmente probabili. Prima di tutto, ognuno di noi ha qualche motivo per propendere verso l'una o l'altra di queste possibilità: non si tratta di una di quelle situazioni astratte in cui si parla del contenuto di una busta di cui non si sa niente, o simili. E poi che dire di tutte le altre religioni e filosofie e forme di pensiero? Se volessimo mostrare la massima equanimità e ammettere di non avere assolutamente alcuna preferenza per nessuna delle visioni dell'universo presenti, passate, future o anche solo lontanamente immaginabili, allora dovrebbero avere tutte la stessa probabilità, ed ecco che al dio di Pascal dovremmo attribuire una probabilità minuscola.

Ma, sostiene poi Pascal, “qui c'è effettivamente un'infinità di vita infinitamente beata da guadagnare, una probabilità di vincita contro un numero finito di probabilità di perdita, e quel che rischiate è qualcosa di finito”. È qui il nucleo del discorso di Pascal. In palio c'è ciò che viene promesso ai buoni credenti, una vita eterna di beatitudine, mentre il prezzo per partecipare al “gioco” consiste nell'adeguare la nostra vita a certi dettami (credere in dio, andare a messa, non compiere certe azioni, compierne altre). In termini di valore atteso, Pascal afferma che il premio in palio (la beatitudine eterna) ha un valore infinito e che la probabilità di ottenerlo è piccola ma comunque maggiore di zero (una contro un numero finito). Quindi, il valore atteso di questo “gioco” è infinito, mentre il prezzo da pagare per accedervi è solo finito (abbracciare una vita cristiana).

Quanto vale una vita da laico?

Ora, ognuno degli elementi di questo ragionamento può essere messo in discussione. I valori da assegnare ai vari aspetti della scommessa - necessari al fine di confrontare il valore atteso con il prezzo da pagare - sono molto soggettivi. Che “valore” ha imporsi uno stile di vita diverso da quello per cui si è portati? Sarà vero che la probabilità di un aldilà eterno e beato è non nulla?

Più in generale, molti hanno considerato discutibile il fatto stesso di impostare le proprie opinioni religiose su ragionamenti “utilitaristici”. Le teorie decisionali che si basano sul massimizzare il valore di qualche funzione sono di importanza fondamentale in campo economico e sociale, ma non è detto che siano appropriate qui. Voltaire, commentando Pascal, arriva a dire che questo discorso appare “un po' indecente o puerile: questa idea di gioco, di perdita e di guadagno, non si addice alla gravità dell'argomento”.

In tutto ciò poi, persino se uno fosse convinto dalle argomentazioni pascaliane, non è ben chiaro come sia possibile credere a comando, per conscia scelta utilitaristica. Secondo Pascal, una volta scelto razionalmente di credere, ci si comincia a comportare esteriormente da bravo cattolico, “prendendo l'acqua benedetta, facendo dire messe, ecc.”, e il resto segue da solo. Quindi, di nuovo, la posta da puntare è altissima: intraprendere una vita ipocrita e tradire la propria integrità intellettuale.

Ma soprattutto, non è chiaro perché un ipotetico dio debba apprezzare questo tipo di fede “interessata”. Non potrebbe invece apprezzare la sincerità delle intenzioni più di un comportamento deciso a tavolino? O magari aver semplicemente già deciso all'inizio chi sarà salvato, come in quelle dottrine anche cristiane che credono nella predestinazione?

Un sito e un film

A chi vuole approfondire, consiglio la dettagliata voce dell'enciclopedia filosofica online della Stanford University: http://plato.stanford.edu/entries/pascal-wager. Per un approccio più lieve, la scommessa pascaliana, con alcune interessanti applicazioni anche al marxismo e ai rapporti tra uomini e donne, ricorre nelle conversazioni dei protagonisti del film La mia notte con Maud di Éric Rohmer.

mercoledì 27 ottobre 2010

I bollenti spiriti

Ma qui non si sarebbe veri pignuoli se non si ammettesse questo uso di “bollente” non è nuovo, né inedito. Già Vincenzo Monti, nei versi “in morte di Lorenzo Mascheroni” parlava del “mar della bollente araba sabbia”.

giovedì 21 ottobre 2010

Ucronie

Il blog sull'orlo del mondo - Ucronie Impure: bando del concorso: "Per racconti ucronici puristi [...] s'intendono ambientazioni simili a quella di Fatherland. Per le altre prendete come punti di riferimento il ciclo dell'Invasione di Harry Turtledove, il medioevo alternativo di Luxley, oppure la Guerra Fredda ucronica di Watchmen, tanto per fare degli esempi. Saranno ovviamente accettate anche derive dieselpunk e steampunk, laddove è comunque da intendersi che la particolarità del racconto deve concentrarsi sull'aspetto ucronico/storico."

martedì 5 ottobre 2010

Bloc(k)-notes e altro

venerdì 23 luglio 2010

Parla come magnas

giovedì 22 luglio 2010

giovedì 8 luglio 2010

Devisement du monde

lunedì 28 giugno 2010

La situazione internazionale è un po' meno instabile

sabato 26 giugno 2010

Attenti ai vampiri

giovedì 24 giugno 2010

È emergenza “criticità”

martedì 22 giugno 2010

Ebanisti colti

lunedì 21 giugno 2010

Pignolerie tra le nuvole

venerdì 9 aprile 2010

Il triplo ritratto di Dorian Gray

Women who had wildly adored him, and for his sake had braved all social censure and set convention at defiance, were seen to grow pallid with shame or horror if Dorian Gray entered the room.(Donne che avevano adorato appassionatamente [Dorian Gray] e per lui avevano affrontato il biasimo della società e sfidato le convenzioni, furono viste impallidire di vergogna o sgomento se Dorian Gray entrava nella stessa sala.)

martedì 6 aprile 2010

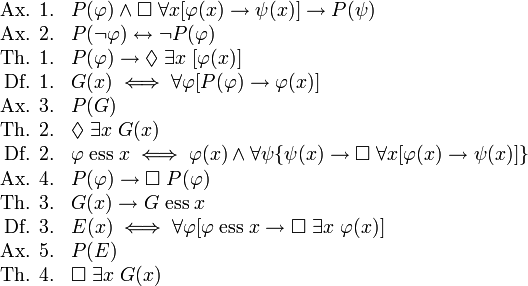

Kurt Gödel e la dimostrazione dell'esistenza di dio

lunedì 22 marzo 2010

La piccola bottega delle curiosità matematiche del professor Stewart

I matematici sono [...] prevenuti nei confronti della saggezza popolare, e sono soliti rivedere i proverbi per renderli più logici. O addirittura tautologici, cioè banalmente veri. Così il proverbio «Chi ben comincia è a metà dell’opera» diventa il tautoverbio «Chi ben comincia ha cominciato bene», che ha più senso ed è ineccepibile. E «Tutto è bene quel che finisce bene» è più convincente nella forma «Tutto è bene quel che è bene».

martedì 9 febbraio 2010

Solo tre mesi...

martedì 12 gennaio 2010

Socchiudere

socchiuso - Compare in Fiore CC 8 Aperto l'uscio sì ebbi trovato, / ver è ch'era socchiuso tutto ad arte, dove traduce entreclos («accostato», «non del tutto chiuso») del Roman de la Rose: «A l'uis m'en vin, senz dire mot, / Que la vieille desfermé m'ot / E le tint encore entreclos» (v. 14725). L'accorgimento della Vecchia mirerà a non far sorgere sospetti sulla visita dell'amante. --Luigi Vanossi

- Apri, - risponde sommessamente la nota voce. La vecchia tira il paletto; l'innominato, spingendo leggermente i battenti, fa un po' di spiraglio: ordina alla vecchia di venir fuori, fa entrar subito don Abbondio con la buona donna. Socchiude poi di nuovo l'uscio, si ferma dietro a quello, e manda la vecchia in una parte lontana del castellaccio. (Promessi sposi, 24)

“Dunque, – dicevo, – allons, pensiamo alla lezione”; ma la lezione non voleva andare, e stava sempre lì, tra quelle prime idee, e io ci stagnavo come in una palude. Più era lo sforzo, e più m’ingarbugliavo e non facevo via. Mi provai a socchiudere le imposte, per togliermi dagli occhi quel maledetto balconcino; ma che!

E molto giova a gustare i lumi socchiudere l'occhio e strignere il vedere coi peli delle palpebre, acciò che ivi i lumi si veggano abacinati e quasi come in intersegazione dipinti. (Versione in volgare del De pictura.)

giovedì 7 gennaio 2010

Il passato del Futura